Greenwashing bezeichnet im Allgemeinen den Versuch, sich ein umweltfreundliches Image zu geben, ohne tatsächliche nachhaltige Taten folgen zu lassen. Übertragen auf Musikfestivals bedeutet das: Veranstalter werben mit „grünen“ Initiativen – etwa Klimaneutralität, Plastikverboten oder Recyclingprogrammen – erfüllen diese Versprechen aber nur oberflächlich. Oft stehen kleine Maßnahmen in keinem Verhältnis zu den realen Umweltbelastungen eines Festivals.

Beispielsweise generieren große Open-Air-Festivals mit zehntausenden Besucher*innen enorme Mengen Müll und CO₂-Emissionen, vor allem durch An- und Abreise. Greenwashing bei Festivals liegt also vor, wenn Nachhaltigkeit primär als Marketinginstrument eingesetzt wird, ohne grundlegende Umweltprobleme anzugehen. So entsteht ein Widerspruch zwischen dem „grünen“ Image und der tatsächlichen Ökobilanz des Events.

Beispiele

Einige Musikfestivals gerieten in die Kritik, weil ihre grünen Versprechen als Greenwashing wahrgenommen wurden. Die folgende Tabelle zeigt konkrete Beispiele von Festivals und die Diskrepanz zwischen Selbstdarstellung und Realität:

| Festival (Land) | Nachhaltigkeits-Ansätze & Claims | Kritikpunkte (Greenwashing-Vorwürfe) |

|---|---|---|

| Tomorrowland (Belgien) | „Love Tomorrow“–Programm mit Recycling-Initiativen und Partnerschaften (z.B. für Wasseraufbereitung). | Gleichzeitig wurden Party-Flüge mit Brussels Airlines beworben – ein Widerspruch, da die tausenden Flugreisen erhebliche CO₂-Emissionen verursachen. Aktivist*innen warfen dem Festival Heuchelei vor. Ein Sprecher räumte ein, man habe noch einen „weiten Weg“ zu den Klimazielen vor sich, bestritt aber Greenwashing-Absicht. |

| WOMAD (Neuseeland) | Weltmusik-Festival mit kulturellem Anspruch; sonst kein explizites „grünes“ Profil. | Sponsoring durch Ölkonzerne (Todd Energy, OMV) löste Protest aus. Greenpeace kritisierte, die Firmen „greenwashen ihr schmutziges Geschäft“ durch das Sponsoring eines familienfreundlichen Festivals. Eine Petition forderte WOMAD auf, diese fossilen Sponsoren fallen zu lassen. |

| Große EU-Festivals (z.B. Primavera Sound, Glastonbury) | Verkünden öffentlich Klimaschutz-Maßnahmen (Plastikverbot, Aufforstung, erneuerbare Energien etc.) und setzen sich Nachhaltigkeitsziele. | Reality-Check oft unklar: Die An- und Abreise zehntausender Fans sowie Dieselgeneratoren vor Ort führen weiterhin zu immensen Emissionen. Häufig fehlen transparente Daten über die tatsächlichen Auswirkungen – laut der Organisation A Greener Festival berechnen nur ~20 % der Events ihren CO₂-Fußabdruck. So bleibt fraglich, ob die grünen Versprechen eingehalten werden oder vor allem dem Image dienen. |

| Wacken Open Air (Deutschland) | Bemüht sich um ÖPNV-Angebote (z.B. Sonderzug „Metal Train“) und Mülltrennung; arbeitet mit Nachhaltigkeitsbeauftragten. | Dennoch fallen gewaltige Abfallmengen an: Beim Wacken 2019 blieben ca. 590 Tonnen Müll zurück. Zurückgelassene Billigzelte und Berge von Unrat zeugen von einer Wegwerfmentalität mancher Besucher*innen. Kritiker fragen, wie glaubhaft grüne Initiativen sind, solange solche Probleme bestehen. |

Diese Beispiele zeigen, dass selbst namhafte Festivals mit Nachhaltigkeits-Anspruch in der Öffentlichkeit kritisch beäugt werden. Oft bemängeln Beobachter, dass kleine Verbesserungen (etwa Recycling vor Ort) nicht die Hauptprobleme ausgleichen: Zum Beispiel verursachen die Anreisen der Besucher*innen laut Forschung 11 Mal mehr CO₂ als der gesamte Festivalabfall. Auch das Greenwashing durch Sponsoren ist ein Thema: So sponsern etwa Banken oder Ölkonzerne Festivals, um ihr Image aufzupolieren, was von Umweltschützern scharf kritisiert wird.

Warum kommt es zu Greenwashing bei Festivals?

Dass Greenwashing im Festivalbereich vorkommt, liegt an mehreren Faktoren:

- Marketing- und Wettbewerbsdruck: Festivals stehen im Wettbewerb um Besucher und Sponsoren. Ein grünes Image verkauft sich gut, da immer mehr Festivalgänger*innen Nachhaltigkeit einfordern. Veranstalter spüren also den Druck, umweltfreundlich zu erscheinen, um Tickets und Sponsorengelder zu sichern. Oft werden ökologische Projekte deshalb lautstark kommuniziert – auch wenn diese in der Praxis nur einen geringen Effekt haben.

- Sponsoreneinflüsse: Sponsoren aus klimaschädlichen Branchen (z.B. Erdöl, Autos, Airlines) nutzen Festivals gezielt, um sich durch Kultursponsoring ein grüneres Image zu geben. Das Festival gerät in einen Interessenkonflikt: Einerseits möchte man Nachhaltigkeit vermitteln, andererseits fließt Geld von Firmen, die dem entgegenstehen. So entsteht Greenwashing, wenn problematische Sponsorendeals nicht mit den Umweltwerten des Events vereinbar sind. (Beispiel: Eine Bank, die als „größter Fossilfinanzierer Europas“ gilt, tritt als Festivalpartner auf.)

- Unzureichende Strategien & Ressourcen: Echte Nachhaltigkeit erfordert Investitionen und Know-how. Umweltfreundliche Alternativen sind oft teurer – etwa Ökostrom, Komposttoiletten, Pfandsysteme oder Shuttle-Busse. Viele Festivals, vor allem kleinere, kämpfen jedoch mit knappen Budgets und Personal. Die Hürde, umfassende Maßnahmen umzusetzen, ist hoch. Man begnügt sich dann mit symbolischen Aktionen (z.B. ein „grüner“ Bühnenstrom für die PR, während der Rest mit Dieselgeneratoren läuft). Solche Einzelaktionen ohne Gesamtstrategie können leicht den Vorwurf des Greenwashings nach sich ziehen.

- Mangel an Transparenz und Standards: In der Festivalbranche gab es lange keine verpflichtenden Standards zur Nachhaltigkeit. Erfolge werden oft selbst bilanziert, und negative Aspekte werden in Berichten gerne weggelassen. Da unabhängige Kontrollen fehlen, können Festivals ihre Umweltleistung manchmal besser darstellen als sie ist. Die Datenlage ist dürftig – so wurden in der Vergangenheit nur 20 % der Festivals umfassend auf ihre Emissionen hin analysiert. Ohne klare Richtlinien, Benchmarks oder Zertifikate bleibt viel Spielraum für Übertreibungen.

- Verhalten der Besucher*innen: Auch das Publikum trägt indirekt zu Greenwashing bei. Wenn Veranstalter grüne Regeln aufstellen (z.B. „Leave no trace“ – hinterlasse keine Spuren), diese aber von vielen nicht befolgt werden, steht das Nachhaltigkeitsimage auf dem Spiel. Bilder von vermüllten Zeltplätzen nach Festivalende – trotz aller Appelle – untergraben die grünen Botschaften der Veranstalter. Einige Festivals ernten Kritik, weil sie zwar Umweltbewusstsein predigen, aber fehlendes Besucher-Engagement tolerieren.

Insgesamt entsteht Greenwashing also dort, wo Image und Realität auseinanderklaffen. Ursache ist einerseits die echte Herausforderung, ein Großevent nachhaltig zu gestalten, andererseits die Versuchung, komplizierte Probleme durch PR zu überdecken, anstatt sie konsequent anzugehen.

Kritik und Stimmen von Expert*innen und NGOs

Sowohl Wissenschaftler*innen als auch Umweltorganisationen beobachten die Nachhaltigkeitsbemühungen von Festivals kritisch. Hier einige aussagekräftige Stimmen:

- Der Tourismusforscher Dogan Gursoy warnt Festivals davor, sich auf Show-Projekte zu beschränken: Es sei an der Zeit, das Risiko von Greenwashing abzulegen, „aufzuhören, Initiativen nur vorzuzeigen“ und stattdessen echte Umsetzung zu betreiben. Er fordert mehr Konsequenz statt bloßer PR-Maßnahmen.

- Die Nachhaltigkeitswissenschaftlerin Kimberly Nicholas (Uni Lund) betont, dass viele Festivals falsche Prioritäten setzen: „Viele Festivals heben Müllvermeidung hervor, aber über 11-mal mehr Emissionen stammen aus der Anreise der Besucher*innen als aus dem Abfall“. Dieses Missverhältnis müsse stärker berücksichtigt werden.

- Claire O’Neill, Leiterin der britischen Initiative A Greener Festival, moniert den Mangel an Daten und Rechenschaft. Ihrer Erhebung nach berechneten nur 1/5 der Festivals ihren CO₂-Fußabdruck – „grüne Daten sind schwierig zu finden“, was es schwer mache, Veranstalter zur Verantwortung zu ziehen.

- Laura van de Voort (Mitgründerin der Plattform Green Events in den Niederlanden) beobachtet, dass erst eine kleine Vorreiter-Gruppe von Festivals wirklich beispielhaft handelt, während „eine große Zahl immer noch zu wenig Aktion“ zeigt. Messungen und CO₂-Berechnungen stünden vielerorts erst am Anfang, doch immerhin entstünden neue Tools, um den Events zu helfen.

- Jacob Bilabel von der deutschen Green Music Initiative räumt ein: „In Deutschland sind wir alle Greenwasher.“ Wir hielten uns für Recycling-Weltmeister, seien aber zugleich Müllproduktions-Weltmeister. Er sieht jedoch die aktuellen Bemühungen der Festivalbranche als glaubwürdig an – man müsse irgendwo anfangen, um Stück für Stück besser zu werden. Festivals seien wie temporäre Kleinstädte, und 60.000 Menschen zusammen könnten am Ende effizienter feiern als 60.000 Einzelpartys – wenn man die richtigen Maßnahmen ergreift.

- Die Umweltorganisation Greenpeace prangert vor allem Greenwashing durch Sponsoring an. In Neuseeland forderte Greenpeace das WOMAD-Festival auf, „kein schmutziges Geld von den fossilen Konzernen“ mehr anzunehmen. In Großbritannien begrüßte Greenpeace, dass einige Festivals 2024 einen umstrittenen Bank-Sponsor fallen ließen – dies sende „ein klares Signal“, und es sei „Zeit für die Bank, aufzuhören, sich hinter der Musik zu verstecken“. Mit anderen Worten: Festivals sollen Greenwashing nicht die Bühne bieten, sondern Sponsoren in die Verantwortung ziehen.

Diese Stimmen verdeutlichen: Transparenz, konsequente Maßnahmen und Glaubwürdigkeit werden von Experten und Aktivist*innen eingefordert. Greenwashing-Vorwürfe entstehen besonders dann, wenn Festivals zwar grün auftreten, aber Daten verschweigen oder wesentliche Hebel (wie Mobilität und Energie) ungenutzt lassen. Die Forderung lautet unisono, den schönen Worten auch Taten folgen zu lassen.

Gegenbeispiele: Festivals mit echter Nachhaltigkeit

Es gibt auch Festivals, die zeigen, dass umweltfreundliche Events machbar sind – ohne Greenwashing-Vorwürfe. Diese Vorreiter setzen Nachhaltigkeit glaubhaft um und werden oft sogar ausgezeichnet oder zertifiziert:

- Tollwood (München) – ein Kultur- und Musikfestival, das seit Jahren Bio-Gastronomie und 100 % Ökostrom nutzt. Zudem engagiert sich Tollwood sozial und bietet Umweltorganisationen kostenlose Flächen, um Besucher auf Themen aufmerksam zu machen. Dieses Konzept wurde über Jahrzehnte konsequent verfolgt, sodass Tollwood als Pionier nachhaltiger Festivalkultur in Deutschland gilt.

- Melt! Festival (Gräfenhainichen) – bekannt für innovative Mobilitätslösungen. So verkehrt ein spezieller Festivalzug („Melt-Train“) von Köln direkt zum Festivalgelände (Ferropolis) und Besucher werden aktiv zur Anreise per Fahrrad motiviert. Solche Maßnahmen reduzieren den Individualverkehr und damit Emissionen sichtbar. Melt! zeigt, wie durch Kreativität bei der Anreisegestaltung der CO₂-Fußabdruck gesenkt werden kann.

- Futur 2 Festival (Hamburg) – ein Elektro-Musikfestival, das radikal auf Energieautarkie setzt. Die Bühnen werden dort mit erneuerbaren Energien betrieben, u.a. Solaranlagen und Akkus. Besucher*innen können sogar selbst Strom erzeugen – z.B. auf Fahrrad-Ergometern, die Teil der Energieversorgung sind. Dieses Festival demonstriert im Kleinen, dass ein Event ohne Dieselgenerator auskommen kann.

- Lollapalooza Berlin – als erstes deutsches Festival erhielt Lolla Berlin 2022 die ISO 20121-Zertifizierung für nachhaltiges Eventmanagement. (Umweltschutz nach Vorschrift: Die DIN ISO 20121) Die Zertifizierung (ein internationaler Standard) bestätigt, dass das Festival ein umfassendes Nachhaltigkeitskonzept verfolgt und ständig verbessert.

- Internationale Beispiele: Auch weltweit gibt es Best Practices. Das britische Glastonbury Festival z.B. hat Einweg-Plastikflaschen verbannt (über 1 Million Flaschen Einsparung pro Jahr) und setzt wo möglich auf erneuerbare Energien und “Leave no trace”-Aufklärung. DGTL Festival (Amsterdam) will das erste zirkuläre, klimaneutrale Festival werden – mit veganem Essen, 100 % Ökostrom und Null Müll, der komplett recycelt oder wiederverwertet wirdblog.castandcrew.com. Shambhala (Kanada) und Bonnaroo (USA) glänzen mit umfangreichen Recycling- und Kompostierungsprogrammen für Abfälle. Sogar große Mainstream-Events wie Coachella beginnen, nachhaltiger zu handeln – dort werden übriggebliebene Lebensmittel an lokale Tafeln gespendet, statt sie wegzuwerfen.

Diese Gegenbeispiele zeigen: Wenn Nachhaltigkeit integrierter Teil der Festivalphilosophie ist, können Musikfeste erheblich umweltfreundlicher ablaufen, ohne an Spaß oder Qualität einzubüßen. Wichtig ist, dass alle Aspekte – von Energie über Mobilität bis Müll – angegangen werden und die Maßnahmen transparent belegt sind. Dann braucht es kein Greenwashing, weil die Taten für sich sprechen.

Was können Veranstalter tun, um Greenwashing zu vermeiden?

Veranstalter haben es in der Hand, Glaubwürdigkeit aufzubauen und Greenwashing-Vorwürfen vorzubeugen. Folgende Schritte und Strategien gelten als empfehlenswert:

- Ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln: Statt vereinzelter Aktionen sollte ein Festival ein umfassendes Konzept erarbeiten, das alle relevanten Bereiche umfasst (Energie, Mobilität, Abfall, Wasser, Beschaffung etc.). Idealerweise wird dieses Konzept in Form eines Nachhaltigkeitsmanagement-Systems umgesetzt und regelmäßig überprüft. Internationale Standards wie ISO 20121 oder EMAS können dabei als Rahmen dienen, falls Maßnahmen wirklich Messbar wären.

- Transparenz und Messbarkeit: Konkrete Umweltziele sollten definiert und die Fortschritte messbar gemacht werden. Das bedeutet z.B., jährlich den CO₂-Fußabdruck des Festivals zu berechnen und zu veröffentlichen. Auch Daten zu Abfallmengen, Recyclingquoten, Energieverbrauch etc. sollten offen kommuniziert werden. Ehrliche Berichterstattung ist entscheidend – auch über Bereiche, die noch nicht perfekt laufen. So können Greenwashing-Vorwürfe entkräftet werden, weil die Fakten auf dem Tisch liegen.

- Schwerpunkte auf große Hebel legen: Festivals sollten die Bereiche priorisieren, die den größten Umwelteinfluss haben. Insbesondere An- und Abreise der Besucher (Förderung von ÖPNV, Shuttle-Bussen, Parkgebühren, Fahrradparkplätze) und Energieversorgung (Übergang von Dieselgeneratoren zu Netzstrom aus Erneuerbaren, ggf. Batteriespeicher) machen einen Großteil der Emissionen aus. Diese Hebel dürfen nicht zugunsten kleinerer symbolischer Aktionen vernachlässigt werden. Sonst besteht die Gefahr, dass etwa ein Verbot von Plastikstrohhalmen groß beworben wird, während viel gravierendere Emissionsquellen unangegangen bleiben – ein klassisches Greenwashing-Indiz.

- Glaubwürdige Kommunikation & Bescheidenheit: Wer noch nicht klimaneutral ist, sollte dies auch nicht behaupten. Es schadet nicht, offen zuzugeben, dass man noch nicht am Ziel ist – wie im Falle Tomorrowland, das ehrlich von einem „weiten Weg“ sprach. Wichtiger ist, verbindliche Etappenziele zu kommunizieren (z.B. „bis 2025 50 % weniger Dieselverbrauch“) und diese dann auch einzuhalten. Überzogene Marketingbegriffe wie „grünstes Festival aller Zeiten“ ohne Belege sollten vermieden werden. Statt Green-PR lieber Erfolge und Herausforderungen transparent teilen – das schafft Vertrauen.

- Partner- und Sponsorenauswahl kritisch prüfen: Festivalveranstalter sollten bei Kooperationen genau hinsehen. Sponsoren, deren Kerngeschäft umweltschädlich ist, passen kaum zu einem glaubwürdigen Nachhaltigkeitsprofil. Im Zweifel lieber auf solche Gelder verzichten oder strikte Bedingungen stellen (z.B. nur Sponsoring, wenn der Partner selbst nachhaltige Transformation belegt). Einige Festivals haben bereits reagiert: In UK etwa beendeten große Festivals die Partnerschaft mit einer Bank, nachdem Künstler und Publikum protestierten. Diese Entscheidung „beendete das Greenwashing“ durch den Sponsor und setzte ein Zeichen. Solche konsequenten Schritte stärken langfristig das Image mehr, als kurzfristige Einnahmen es wert wären.

- Externe Beratung und Netzwerke nutzen: Veranstalter sind keine Nachhaltigkeitsexperten – daher lohnt es, Expertise einzubinden. Organisationen wie die erwähnte Green Music Initiative oder A Greener Festival beraten Events, entwickeln Leitfäden und vermitteln Best Practices. Der Austausch in Netzwerken und Arbeitsgruppen (z.B. Aktionsnetzwerk Nachhaltigkeit in der Kultur) hilft, Wissen aufzubauen. So muss nicht jedes Festival das Rad neu erfinden, und Fehler der Vergangenheit (inklusive Greenwashing-Fallen) können vermieden werden.

- Publikum und Künstler einbinden: Nachhaltigkeit auf Festivals gelingt nur gemeinsam. Veranstalter sollten ihr Publikum aktiv motivieren, umweltbewusst mitzuziehen – etwa durch Pfand-Systeme, Müllpfand auf Zelte, Anreize für ÖV-Anreise (Rabatte) oder Belohnungen für Müllsammeln (z.B. „Trash Heroes“). Auch Künstler*innen haben Vorbildfunktion: Wenn Acts öffentlich ihre Unterstützung für die grünen Regeln zeigen oder klimafreundliche Touren umsetzen, wirkt das glaubwürdig. Die Kollaboration aller Beteiligten vermindert die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit – und genau diese Kluft ist es, die Greenwashing sonst entstehen lässt.

Durch diese Maßnahmen können Festivals zu authentisch nachhaltigen Veranstaltungen werden. Greenwashing zieht meist dann ein, wenn Nachhaltigkeit nur Fassade ist; je mehr sie jedoch integraler Bestandteil der Event-Planung und -Kultur wird, desto weniger Angriffsfläche gibt es für Kritik.

Nein! Es ist nicht nur der Veranstalter in der Verantwortung!

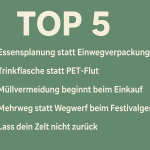

Nicht nur die Veranstalter – auch wir als Festivalbesucherinnen haben Einfluss. Unser Verhalten vor, während und nach dem Festival kann mitentscheiden, ob Nachhaltigkeitsinitiativen Erfolg haben oder ins Leere laufen. (Ein Festival ohne Müll? Fang doch selbst an!) Hier ein paar Tipps, was jeder tun kann, um Greenwashing keine Chance zu geben und selbst Teil der Lösung zu sein:

- Umweltfreundlich anreisen: Die Anreise verursacht den größten CO₂-Ausstoß. Daher möglichst öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Fahrgemeinschaften bilden oder – wenn machbar – mit dem Fahrrad zum Festival kommen. Viele Festivals bieten vergünstigte Kombitickets für Bus/Bahn oder spezielle Shuttle-Züge an. Wer das Auto stehen lässt, reduziert den ökologischen Fußabdruck des Events erheblich.

- Müll vermeiden und entsorgen: Die Wegwerfmentalität auf Zeltplätzen ist ein Kernproblem. Dem kann man entgegenwirken, indem man Mehrweg verwendet: eigene Trinkflasche, Mehrwegbecher, wiederverwendbares Geschirr und Besteck mitbringen. Am Zeltplatz gilt: Müll in die bereitgestellten Trennbehälter werfen (oder Müllsäcke an der Rezeption abgeben) und auf keinen Fall Zelte oder Campingmöbel liegenlassen. Wer sein Zelt nicht mit heim nehmen will, kann es oft spenden – einfach stehen lassen und das Aufräumteam hoffen lassen, ist dagegen keine Lösung. Kurz: „Leave no trace“ beherzigen und den Platz so hinterlassen, wie man ihn vorfinden möchte.

- Nachhaltige Angebote unterstützen: Viele Festivals bemühen sich um umweltfreundliche Verpflegung und Merchandise. Das Publikum kann diese Bemühungen fördern, indem es z.B. regionale und biologische Speisen auf dem Gelände bevorzugt. Auch vegetarische/vegane Essensstände haben meist eine bessere Ökobilanz – deren Angebot anzunehmen, bestärkt Festivals, in diese Richtung weiterzumachen. Gleiches gilt für Merchandising: Lieber ein Upcycling-Produkt oder T-Shirt aus Bio-Baumwolle kaufen als billige Massenware. Die Nachfrage der Besucher steuert das Angebot mit.

- Informieren und Feedback geben: Interessierte Festivalgänger*innen sollten einen Blick auf die Nachhaltigkeitskommunikation des Veranstalters werfen. Welche Maßnahmen werden angepriesen? Gibt es einen Umweltbericht oder Zertifikate? Mit diesem Wissen kann man vor Ort gezielt schauen, ob Anspruch und Realität übereinstimmen. Fällt einem Widersprüchliches auf (z.B. überall Werbung für „Klimaneutralität“, aber keine sichtbaren Recycling-Behälter), kann man Feedback geben – etwa über Social Media, Feedback-Formulare oder direkt beim Info-Stand. Konstruktiv nachfragen signalisiert den Veranstaltern, dass das Publikum aufrichtiges Engagement erwartet und Greenwashing durchschaut. Positives Feedback für gut gemachte grüne Aktionen ist natürlich ebenso wichtig, um diese zu bestärken.

- Eigenes Konsumverhalten überdenken: Ein Festival ist auch für Besucher eine Ausnahmesituation – dennoch kann man versuchen, Ressourcen zu schonen. Zum Beispiel beim Camping-Equipment: Nicht jedes Jahr das billigste Zelt neu kaufen und nach einmaliger Nutzung entsorgen, sondern lieber qualitativere Ausrüstung wählen oder gebrauchte leihen/kaufen. Strom sparen (Powerbanks nutzen statt Generator am Zelt), Wasser sparen (Duschen bewusst kurz halten) – viele kleine Handlungen summieren sich. Wer als Gast verantwortungsvoll handelt, entlastet die Umwelt und das Festival und zeigt, dass Nachhaltigkeit in der Community verankert ist.

Durch solches Verhalten senden die Besucher*innen ein deutliches Signal: Wir nehmen grüne Versprechen ernst und unterstützen sie aktiv. Wenn Publikum und Veranstalter gemeinsam an einem Strang ziehen, verringert sich die Notwendigkeit für Greenwashing – denn die Nachhaltigkeitsziele werden dann tatsächlich erreicht statt nur propagiert. Als Festivalfan kann man also durchaus Teil des Wandels sein: Kritik üben, wo Greenwashing droht, aber vor allem durch eigenes Tun zeigen, dass tolle Festivalerlebnisse und Umweltschutz zusammen möglich sind.

Fazit

Wir lieben Festivals und wollen diese fördern und nicht einschränken. Doch wenn Greenwashing betrieben wird, werden irgendwann Verbote folgen, was vielleicht zu einer Einstellung des Festivals führt. Daher macht die Debatte um Greenwashing bei Musikfestivals deutlich, dass Nachhaltigkeit in der Festivalbranche kein bloßer Trend, sondern ein Muss ist. Einige Festivals mussten schmerzhaft lernen, dass bloße Imagekampagnen auffliegen: Ein Publikum mit wachsendem Umweltbewusstsein und kritische Medien entlarven schnell, wenn schöne Worte nicht von Taten gedeckt sind. Greenwashing zu betreiben, birgt also nicht nur moralische, sondern auch reputationstechnische Risiken.

Gleichzeitig gibt es erfreuliche Entwicklungen: Immer mehr Festivals investieren in echte Lösungen, von erneuerbaren Energien bis zu Kreislaufwirtschaft, und zeigen, dass Großveranstaltungen nachhaltiger werden können. Diese Best Practices bieten Blaupausen dafür, wie man es besser macht und Greenwashing gar nicht erst nötig hat. Es liegt an den Veranstalter*innen, Transparenz, Verantwortung und Innovation zum Kern ihrer Planung zu machen – und am Publikum, diese Bemühungen einzufordern und zu unterstützen.

Ein Festival kann ein riesiger Ressourcenverbraucher sein, aber auch zu einer nachhaltigen Gemeinschaftserfahrung werden. Die Zukunft der Festivalszene dürfte geprägt sein von jenen, die den grünen Wandel authentisch vollziehen. Dann gehören Greenwashing-Vorwürfe hoffentlich bald der Vergangenheit an, und Musikfans können mit gutem Gewissen feiern – im Wissen, dass Party und Planet im Einklang bleiben.